« Entre toutes les nécessités du temps présent, entre tous les problèmes, j’en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j’ai d’intelligence, tout ce que j’ai d’âme, de coeur, de puissance physique et morale, c’est le problème de l’éducation du peuple. »

Jules FERRY

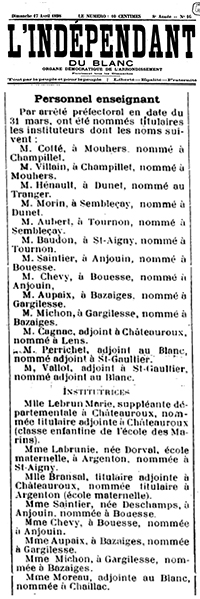

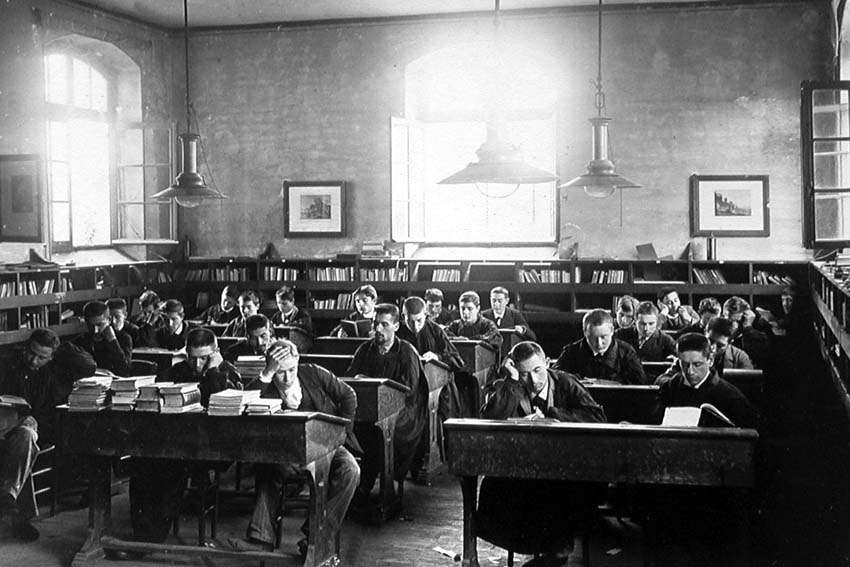

Je vais relater ici le parcours d’instituteurs et d’institutrices au XIXe siècle, et effleurer l’histoire française de l’éducation et des écoles normales (vous pouvez consulter les liens en bas de cette page si vous souhaitez une immersion plus complète). J’ai essayé de m’en imprégner, afin d’être la plus fidèle possible au contexte social et historique dans lequel évoluaient les personnages de ces portraits que je dresse : il y a, dans l’arbre familial, un certain nombre d’instituteurs et au moins autant d’institutrices1 – issus ou non d’un milieu rural, formés ou pas dans les écoles normales qui ont fleuri sur le territoire à partir de la Révolution -, dont les trajectoires ont toutes à leur manière assez nettement influencé la destinée de nos familles.

Marc MICHON, son neveu, le raconte dans les premières pages de ses mémoires3 :

« Son fils aîné, mon oncle, souffrait du foie. […] L’état de santé de mon oncle s’était aggravé à un point tel que, lorsqu’il eut vingt ans, il devint évident que jamais il ne pourrait supporter les travaux de la terre. […] Sa journée finie au domaine de la Brosse où il travaillait depuis la pointe du jour, mon oncle, après souper, se rendait chez le maître d’école4 qui, jour après jour, le prépara au concours d’entrée à l’école normale d’instituteurs de Châteauroux. Mon oncle fût reçu à la première tentative. A la sortie de l’école normale, il fût nommé instituteur ajoint à Lye, dans l’Indre. »

Il écrit également que Eugène prit avec lui son frère cadet Eugène Ernest, futur père de Marc, qu’il prépara à son tour à entrer à l’école normale, et qui devint lui aussi instituteur (voir ci-dessous). Enfin, on découvre sur l’acte de mariage de Eugène-le-cadet que Eugène-l’ainé, son témoin, vivait en 1890 à Gargilesse.

Et c’est tout. Comme Marc n’en parle plus après avoir indiqué qu’il avait une santé délicate, j’en avais conclu un peu facilement qu’il était probablement mort jeune et célibataire. Je me trompais ! En consultant les différents registres à Gargilesse, d’abord les recensements puis l’état-civil, on découvre non seulement qu’il s’est marié à Eugénie VALLÉE, institutrice à l’école de filles de Gargilesse, mais aussi qu’ils sont parents de 6 enfants ! Henri, Hélène, Jean, Henriette, Pierre et Renée sont nés entre 1890 et 1898. Placés en pension chez une nourrice pendant leurs premiers mois d’existence, ils réintègrent chacun à leur tour le domicile de leurs parents lorsqu’ils atteignent l’âge de 3 ans environ.

En 1898, la famille quitte Gargilesse pour Bazaiges, où sont nommés Eugène et Eugénie. Là-bas naîtra Paul, leur septième enfant. En 1901, ils seront nommés à Lurais où Robert viendra au monde en 1903, clôturant la fratrie.

Cette nombreuse descendance a prospéré et s’est disséminée dans plusieurs coins de France5 : Hélène et Renée se sont mariées dans l’Indre, tout comme Jean qui était professeur de mathématiques au Blanc. Pierre s’est marié dans le Loir-et-Cher, il est décédé en Bretagne à l’âge de 68 ans. Henriette s’est mariée à Evreux, elle est décédée à Verrières-le-Buisson dans l’Essonne en 1984. Paul, enfin, s’est installé comme quincailler à Paris (12e), où il a épousé en 1925 Marie Marguerite BUISSON-GENTIL’HOMME, une dactylographe. Il est mort en 1966, laissant au moins un fils : Jacques, né en 1934.

On ignore si le couple est resté à Lurais jusqu’à la retraite. On sait seulement que Eugène était décédé le jour du mariage de Paul – quant à Eugénie, elle était alors domiciliée au Blanc, où elle s’est éteinte en 1935.

On sait qu’elle guette ses pas, on devine qu’ils se fréquentent avec le consentement de leurs familles, qu’ils se plaisent… ils se marient en avril 1890. Marc et Raymond, leurs fils, voient le jour à Belâbre respectivement en juin 1893 et en octobre 1895. Ils déménagent ensuite à Niherne où naîtront leurs filles Laurence (août 1897) et France (février 1905).

En cette fin de XIXe siècle, pendant que les institutrices mènent un combat acharné afin d’obtenir les mêmes faveurs législatives que leurs homologues masculins (création d’écoles normales d’institutrices, ouverture d’écoles primaires de filles laïques et gratuites, accès à l’instruction et non plus seulement à l’éducation, etc.), les hommes se battent sur un terrain politique et idéologique. Différents courants et lobbys s’affrontent : nostalgiques de l’Ancien Régime, admirateurs de l’Empire, ecclésiastiques, révolutionnaires, républicains, socialistes… l’éducation des peuples si chère à Jules FERRY est l’un des nerfs de la guerre que se livrent ceux qui luttent pour imposer le modèle de société auquel ils croient. Ainsi, la méfiance avec laquelle on observe l’instituteur communal est à peu près à la hauteur de celle que l’on réserve aux établissements d’enseignement religieux, et lorsque la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale est votée, on interdit l’accès aux fonctions de maire ou d’adjoint à la fois aux ministres des cultes et aux instituteurs7. Ce climat tendu crée parfois des ruptures dans les familles – par exemple, Marc est envoyé à l’âge de 7 ans en pension chez sa tante maternelle Louise CERTAIN, institutrice à Châtillon-sur-Indre, car Eugène Ernest désapprouve les idées conservatrices du directeur de l’école de Niherne ; voir également plus bas le portrait DUHOUX -, et pousse certains instituteurs à quitter leur fonction pour réaliser leurs ambitions politiques. C’est le cas pour Eugène Ernest, suivi par sa femme : le couple se retire de l’enseignement peu de temps après leur installation à Niherne. Eugène prend les commandes d’un petit atelier de lingerie situé dans un faubourg de la commune, et se présente aux élections. Il les remporte, et sera maire jusqu’en 1908, date à laquelle il se fera ravir le titre par ses opposants. La famille quittera alors Niherne pour Buxières-d’Aillac, où Eugène et Eugénie finiront leur carrière comme instituteurs à l’école mixte de la commune, dont la classe de garçons et la classe de fille étaient séparées par un vestiaire où sera dressée la table du repas de mariage de Marc MICHON et Marie MARÉCHAL fin décembre 1917.

Jean Pierre BAUDE, instituteur de l’école primaire Saint-Vincent d’Ardentes en 1826 et ami de la famille, est choisi pour être le parrain de Jean Jules, frère cadet de Henri, qui décède à l’âge de 19 mois. On peut imaginer que c’est à son initiative que Henri va se diriger vers le métier d’instituteur, ou tout au moins qu’il l’a influencé. Rien ne le prouve cela dit, et les pistes restent à explorer : Henri, qui demeurera toute sa vie à Ardentes, disparaît des registres de recensement de la ville en 1841 et en 1846, pour réapparaître chez ses parents en 1851, il est alors instituteur communal.

On l’avait quitté en 1836 : seul fils de Michel et Marguerite au milieu de 3 soeurs, il avait 14 ans et était étudiant. Qu’il se marie en 1858 à Châteauroux indique qu’il y a probablement suivi ses études d’instituteur, sans doute à l’école normale primaire – à moins qu’il n’ait été adoubé par l’église et placé en formation auprès d’un instituteur aguerri. Son premier fils Charles Michel (dit Emile) voit le jour à Châteauroux. Suivront Armand, Jules et Maria, tous nés à Ardentes. Henri est une figure de la commune, tout comme ses soeurs, beaux-frères, cousins et leurs familles, qui composent une grande partie de la population du bourg de Saint-Vincent d’Ardentes. Tous vivront longtemps sans que la maladie ou la guerre ne leur enlève leurs enfants. A noter tout de même que plusieurs couples n’auront pas d’enfants du tout.

Lorsqu’il prend sa retraite de l’enseignement, Henri s’installe comme marchand-faïencier avec sa femme, toujours à Ardentes, où il décède en 1905. 1905, c’est l’année où est adoptée la fameuse loi de séparation des Églises et de l’État9 : il n’aura donc pas eu à en vivre les conséquences, lui dont le fils Armand a fondé une famille 100% instituteur (voir ci-dessous), lui dont la fille Maria a pris le voile pour être religieuse à Quimper.

Une fois trop âgé pour enseigner, Auguste finira sa vie auprès de sa fille et de son gendre, en vendant du bois.

Porteurs d’idées progressistes, les instituteurs étaient, on l’a vu, souvent en butte au mépris et à la vindicte de l’église et des notables conservateurs, lesquels voyaient d’un très mauvais oeil se développer la pensée révolutionnaire. En voici un exemple, qui illustre le climat délétère qui régnait entre les protagonistes de cette guerre des idées…

Phalier DUHOUX est un précurseur : cabaretier à Graçay, il est bien intégré dans la bourgeoisie locale jusqu’au jour où lui prend l’idée saugrenue de s’auto-proclamer instituteur communal. Nous sommes au tout début du XIXe siècle, à peine sortis du calendrier révolutionnaire, les écoles sont encore tenues par des religieux qu’il est de bon ton de payer si on souhaite y envoyer sa progéniture pour qu’elle apprenne à lire, écrire et compter entre gens de bonne compagnie, dans un environnement propice et catholique. Phalier23, lui, semble avoir décidé de prendre au pied de la lettre les intentions de la loi du 5 nivôse an II, qui dispose que l’enseignement sera laïc, gratuit, et obligatoire sur tout le territoire, et pour tous les enfants quelle que soit leur origine sociale.

La rupture est consommée et la bonne société graçayaise tourne rapidement le dos au « socialiste utopique », ainsi qu’à toute cette nouvelle bourgeoisie éclairée qui se réclame de Saint-Simon, s’oppose à l’individualisme et répand un idéal communautaire plutôt pacifiste et réformiste. Phalier n’en à que faire, il laisse les « fieffés réactionnaires » à leurs élucubrations enragées, se rapprochant de certains dissidents qui, comme lui, préfèrent une pensée visionnaire24. Il instruit ses 8 enfants et tous ceux qu’on veut bien lui confier. Il prend à ses côtés son fils aîné Sylvain qu’il forme au métier d’instituteur, avant de lui laisser la charge de l’école parce qu’il est nommé Greffier du juge de paix de la commune, ce qui n’arrange pas l’ambiance sur le pavé de Graçay.

Les enfants DUHOUX sont partisans des idées de leur père. Ils souffrent néanmoins du statut de « pestiférés » qui les prive de contact avec la moitié des enfants de la ville : les notables interdisent leur fréquentation, et même si certains résistent en secret il est parfois difficile de se résigner.

Sylvain fait face à un dilemme de ce genre : depuis ce jour de l’enfance où il l’a sauvée des eaux en crue du Pozon, il a promis à Rose BOUCHARD de l’épouser, et elle a accepté. Personne n’en a jamais rien su, personne ne sait qu’ils sont inséparables et qu’ils ont inventé tout un tas de stratagèmes pour se rencontrer presque tous les jours depuis des années, sans jamais se faire prendre… Heureusement, car pour elle c’était le couvent assuré.

Ils ont grandi ensemble, cachés, couvant leur secret avec toute la candeur de l’adolescence. Sylvain est brillant, cultivé, princier, Rose est déterminée, méticuleuse, enjouée, ils se lancent des oeillades enamourées, ils rient beaucoup, se content des histoires, se prennent la main, s’embrassent, s’enlacent, lui le grand garçon brun aux épaules carrées doté de prunelles noir de jais, elle si délicate et toute menue, blonde, des yeux bleus comme le ciel au mois de juillet… Les mois passent. Elle est à présent « majeure quant au mariage », lui pas encore25 mais il sait que Phalier ne s’opposera pas à l’union.

En revanche, Rose est tout à fait consciente qu’elle va déclencher un tremblement de terre. Fille de Louis BOUCHARD et Marie DELAIGUE, elle est leur unique enfant survivant depuis la mort accidentelle quatre ans plus tôt de Louis, son petit-frère26, alors qu’il jouait dans l’atelier de charrons « BOUCHARD frères ». Elle a déjà refusé à plusieurs reprises des mariages arrangés par ses parents, et éconduit une dizaine de prétendants.

Il faut savoir qu’à Graçay, les BOUCHARD et les DELAIGUE tiennent le haut du pavé. Ils sont riches, instruits, notables respectés. Côté BOUCHARD, les hommes sont charrons depuis des générations et on se fournit chez eux au delà des limites du canton. Côté DELAIGUE, le père de Marie est membre du conseil général et officier public, contrôlant d’une main ferme les registres du nouvel Etat-Civil. Ses oncles, frère, cousins sont notaire, boulanger, marchand de tissus, entrepreneur de bâtiments, cultivateur-propriétaire – et surtout très attachés à l’Ancien Régime, à ses usages et à ses codes, aux ressources de la terre. Autant dire qu’une alliance avec la famille DUHOUX n’est pas du tout dans leurs projets, d’autant moins que Rose est la seule héritière de ses parents : imaginer que leur patrimoine sera transféré dans le giron des pourfendeurs de la tradition, pour être mis au service de chimères intellectuelles, c’est impensable, odieux, et totalement hors de question.

Pourtant, c’est bien ce qui va se produire. Rose a 21 ans révolus lorsque l’annonce est faite. En mai, puis en juin, elle se rend avec Sylvain chez Monsieur le Curé, et les bans sont affichés. Ses parents sont mis devant le fat accompli. Tempête. Son père blêmit, sa mère éructe, est-ce que tu as perdu la tête ? Aucune conciliation n’est trouvée, chacun campe sur ses positions. Louis et Marie se braquent, menacent, ameutent l’entourage proche, invitent des hommes de loi, huissiers, notaires, n’y a t’il rien à faire pour éviter le scandale, est-ce qu’on ne peut pas l’enfermer, l’exiler, la contraindre ? Ils refusent leur consentement27. Marie, encore plus remontée que son mari, sollicite une entrevue auprès de Françoise CARRÉ épouse DUHOUX, la mère de Sylvain, pour lui demander de ramener son fils à la raison : c’est un échec. Rose tente d’attendrir sa famille, elle pleure, elle argumente : encore un échec. La situation est intenable, et Phalier propose alors à son fils d’installer Rose dans une petite chambre située dans les combles de l’école primaire.

Rose accepte. Elle quitte la maison de son enfance, emportant le strict nécessaire sous le regard accusateur et silencieux de ses parents, plus décidée que jamais à épouser le seul homme avec lequel elle souhaite partager son existence. Elle devient couturière, pour subvenir à ses besoins et payer les frais de procédure qu’elle va devoir engager. Au début du mois de juillet, Sylvain l’accompagne chez un notaire, qui va adresser au couple BOUCHARD-DELAIGUE la première des trois sommations respectueuses d’usage. Sans succès, évidemment : le refus est toujours sans appel28. Même chose un mois plus tard, et le mois suivant, lors de la présentation de la deuxième puis de la troisième sommation. Le mariage aurait alors pu être célébré en octobre, mais le jugement du tribunal de première instance de Bourges, auprès duquel les BOUCHARD ont formé une opposition au mariage au mois de mai, se fait attendre jusqu’en novembre. Le résultat est celui que les fiancés attendaient : rendu par défaut, le jugement autorise le mariage… qu’il faut néanmoins reporter une fois encore, car les parents de Rose font appel. Ils sont déboutés en décembre, et le tribunal ordonne de passer outre l’opposition à la célébration du mariage. Enfin, le 3 janvier 1821, ils se disent un grand OUI à la mairie. La famille DUHOUX au grand complet applaudit, ils sont entourés de leurs proches – François QUERRIOT, cousin issu de germain de Louis BOUCHARD et ami de Phalier DUHOUX, a accepté d’être le témoin de la mariée.

Rose se marie enceinte. « Elle leur aura tout fait », dira-t-on lorsque l’enfant, une fille29, naîtra cinq mois après la noce, presque un an jour pour jour après la première publication du projet de ce mariage qu’ils ont tellement souhaité.

Trois garçons suivront : Louis Phalier30, qui rassemble autour de son patronyme les deux grand-pères opposés ; Edouard Etienne31 qui aura pour parrain Etienne DELAIGUE (cousin germain de Rose) ; et Edmond Phalier32, dont la naissance est déclarée par Sylvain en compagnie de… Louis BOUCHARD.

Louis s’est installé chez sa fille et son gendre lorsqu’il fût trop compliqué pour lui de continuer à vivre seul. Il est décédé en leur domicile en 1851, 8 mois après la mort accidentelle de Sylvain le 8 juillet 1850. Rose demeure à Graçay jusqu’à 70 ans passés, puis va s’installer chez son fils aîné à La Guerche-sur-l’Aubois, où elle s’éteint le 17 décembre 1877 : elle allait avoir 79 ans.

Ainsi s’achève cette longue balade à la rencontre des quelques figures du passé qui, embrassant avec force et détermination un métier en pleine transformation, ont donné à leur vie une certaine forme de poésie.

POUR ALLER PLUS LOIN :

> Histoire de l’éducation en France – Wikipédia

> Les écoles normales primaires sur l’Institut Français de l’Éducation

> Ecole normale primaire : la page Wikipedia

> Les instituteurs du XIXe siècle racontent leur vie

> Histoire de la femme dans l’enseignement public français

> 1902 : on déplace Monsieur l’Instituteur… qui ne plait pas à Monsieur le Député

> A lire : « Nous, les maîtres d’école… – Autobiographies d’instituteurs de la Belle-Epoque » par Jacques Ozouf

> A écouter : Education – La Fabrique de l’histoire (France Culture)

Notes :

- A noter que le métier s’est ouvert aux femmes à partir de 1881 et des lois Ferry, permettant aux premières institutrices laïques d’exercer à partir de 1885 environ – auparavant l’éducation des filles était presque exclusivement réservée à la noblesse ou à la haute bourgeoisie, et dispensée par des religieuses dans des couvents. Voilà pourquoi il n’y a pas beaucoup d’institutrices avant cette date. ↩

- Les deux frères, à 13 ans d’écart, portent non seulement le même prénom – il est d’ailleurs très probable que Eugène-l’aîné ait été le parrain de son cadet -, mais en plus ils sont tous les deux passés par l’école normale d’instituteurs, profession qu’ils ont exercé toute leur vie (ou presque pour Eugène Ernest), et ils ont tous les deux épousé une institutrice prénommée Eugénie ! ↩

- Mes Guerres et Mes Prisons, mémoires, Marc MICHON, Guéret, imprimerie Lecante, 1980 ↩

- A propos du maître d’école, le père Rigolet, instituteur à Saint-Hilaire : « en quarante année d’enseignement il avait réussi à sortir plus de cinquante instututeurs d’une commune de 600 habitants et aussi à bien élever ses enfants dont l’un devint médecin-général. » in Mes Guerres et Mes Prisons, op. cit. ↩

- La plupart des informations communiquées proviennent des mentions marginales des actes de naissance. Il n’y en a aucune sur l’acte de naissance de Henri, le fils aîné du couple. Seule certitude : il n’est pas mort en bas-âge puisqu’il vit à Bazaiges avec ses parents en 1901, alors âgé de 10 ans – (to be continued… Voir article « Quoi de neuf »). ↩

- Eugénie et sa soeur Louise ont été formées par Madame NEVEU, institutrice à Belâbre. Aucune information ne précise si elles sont ensuite passées par une école normale. ↩

- Il faudra attendre la loi du 16 février 1916, puis surtout la loi du 9 septembre 1947, pour qu’enfin les instituteurs soient autorisés à exercer les fonctions de maire ou d’adjoint. ↩

- Cela n’est pas précisé, mais Laurence et Marie se sont probablement rencontrées à l’école normale d’institutrice de Châteauroux, dont on sait que Marie est sortie en 1914 après avoir obtenu son brevet supérieur. ↩

- Lire : Loi de séparation des Églises et de l’État sur Wikipédia ↩

- On raconte que c’est parce que les « huiles » indriennes avaient appris que Armand avait une soeur religieuse qu’on les déménageait aussi souvent. A Gargilesse où le couple termine son parcours, la famille vivra dans la maison de Georges SAND, dont ils se sépareront en 1922. ↩

- Mémo : Armand AUPAIX est le cousin germain de Eugène PESSAULT, grand-père maternel de André BOUCHARD ; Eugène MICHON-VALLÉE est un grand-oncle paternel de Colette MICHON ↩

- Village de l’Yonne situé à 10kms de Vergigny, autrefois principalement viticole. ↩

- Les archives antérieures à 1835 ne sont pas très prolixes. ↩

- Dans la première moitié du XIXe siècle, les gouvernements successifs qui s’efforcent d’améliorer et de généraliser l’enseignement primaire public doivent composer avec l’Église catholique, qui souhaite continuer à contrôler la formation intellectuelle et morale de la jeunesse française. Hors des grandes villes, une large majorité des écoles (et la quasi totalité en ce qui concerne les écoles de filles) est encore sous la tutelle de religieux (curés, prêtres, moines, soeurs, etc.). Il n’y a donc pas de règles établies ou de passage obligé par une école normale : un instituteur peut aussi bien avoir été formé « sur place » et désigné par la communauté civile et/ou religieuse en vue d’occuper la fonction de maître d’école. ↩

- Cousine germaine de l’arrière-grand-père paternel de Léon MOUTON. ↩

- Les MOUTON de ce coin de l’Yonne descendent de Antoine MOUTON, procureur fiscal à a fin du XVIIe/début du XVIIIe siècle. Tous ne relèveront pas le défi, mais on compte au XIXe siècle parmi sa descendance de nombreux maires et notables – voir Généanet. Par ailleurs tous savent signer, garçons comme filles, quelle que soit leur profession. ↩

- Lieu de naissance de Nicolas BOILEAU d’après certaines sources. La famille de Boileau y possédait une maison de campagne. ↩

- Toutes les communes citées appartenaient à l’époque et jusqu’au 1er janvier 1968 au département de Seine-et-Oise. ↩

- Cousine germaine de Auguste GUYARD, arrière-grand-père maternel de Thérèse GERVOIS. ↩

- On trouve Léon, sa femme et leurs enfants à Crosne en 1861 puis à Montgeron en 1866 (cf relevés de recensement). Par ailleurs, c’est en 1961 qu’est inauguré le nouvel ensemble scolaire à Crosne, construit de part et d’autre de la mairie. Je prends donc pour postulat que Léon a laissé son poste d’instituteur et quitté Crosne avec sa famille au cours de l’année 1861. ↩

- Encore un exemple de l’implication de l’église dans l’éducation des jeunes, et sa volonté de perdurer dans cette voie même avec l’apparition d’écoles publiques. ↩

- Repère généalogique : Marie Rose BOUCHARD est la cousine germaine de Bernard BOUCHARD, arrière-grand-père de Léonce BOUCHARD (père de André-dit-Papili). ↩

- Dans l’Ancien Régime, Saint-Phalier était une commune à part entière, rebaptisée « La Liberté » à la Révolution, avant d’être absorbée par la commune de Graçay (au même titre que Coulon et Avexy). Notre homme portait bien son prénom ^^. ↩

- Parmi eux on trouve évidemment d’autres « mouton noirs » des familles bourgeoises, cf François QUERRIOT, cousin issu de germain de Louis BOUCHARD, qui sera témoin au mariage DUHOUX-BOUCHARD. ↩

- Jusqu’en 1907, la majorité matrimoniale était fixée à 21 ans pour les filles et 25 ans pour les garçons – voir http://geneal30.free.fr/Atelier/majorite_et_puberte.htm ↩

- Louis avait 12 ans. Trois autres enfants étaient nés du couple, sans survivre à la très petite enfance, étant tous morts avant l’âge de 1 an. ↩

- Jusqu’en février 1933, il était obligatoire pour se marier d’obtenir le consentement des parents, ou à défaut du conseil de famille. En cas de refus, il était possible à condition de majorité de leur signifier le projet de mariage par le biais de sommations respectueuses adressées par un notaire (jusqu’en 1907), puis via une simple notification officielle dont on devait pouvoir fournir la preuve. ↩

- A noter que la réception d’actes respectueux était particulièrement mal perçue dans la société bourgeoise, notamment parce qu’ils matérialisaient la désobéissance filiale, et donc l’échec des parents à faire respecter leur volonté par leurs enfants. ↩

- Prénommée Marie Françoise Clémence, elle décède à l’âge de 4 ans et c’est Louis BOUCHARD qui accompagne Sylvain à la mairie pour en faire la déclaration. ↩

- Parvenu à l’âge adulte, Louis Phalier se marie dans l’Allier puis s’installe comme pharmacien à La Guerche-sur-l’Aubois dans le Cher. Il aura 2 filles, qui mourront en bas âge. ↩

- Edouard Etienne est témoin au mariage de son frère Louis Phalier en 1855, il est alors Sergent-major au 97e de ligne, en garnison à Narbonne (Aude). Puis il se marie à Souvigny, dans l’Allier, en 1863 : il est alors agent comptable pour les Chemins de Fer d’Orléans. Il a été ensuite chef de station à Terrasson-Lavilledieu, puis sous-chef de gare à Niort. Il a eu trois enfants. ↩

- Témoin au mariage de Etienne Edouard : il est alors dit « Percepteur de Bussy, en résidence à Dun-le-Roi ». ↩

- Puis greffier du juge de paix. ↩

- Marie, la mère de Rose, est décédée le 1er janvier 1826. C’est seulement après cette date que l’on voit la signature de Louis sur les actes. Donc : peut-être aussi que c’était elle la plus opposée à l’union ? ↩

Bravo !!!!! passionnant et très instructif …. Je me suis régalée.

Phalier devait être un nom très répandu à cette époque : Yves habite rue st Phalier à st Outrille ….

j’ai trouvé des infos sur le prénom Phalier : c’était un ermite de la région de Limoges, on le fête le 23 novembre ….

il s’est retiré dans le Berry et est enterré à Chabris .son tombeau fut un lieu de pélerinage et Louis XI un de ses plus fervents dévots …..